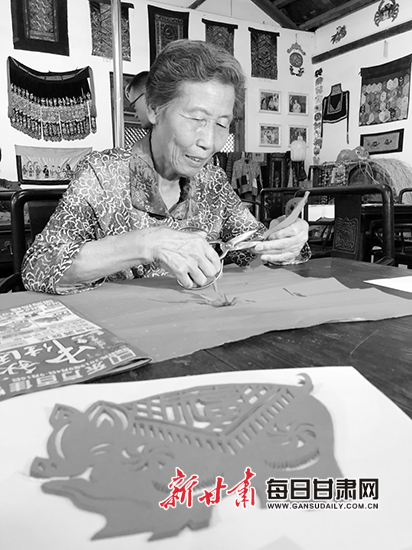

剪紙藝術大師金香蓮:一把剪刀剪出13項國際大獎

剪紙藝術大師金香蓮:一把剪刀剪出13項國際大獎

79歲的金香蓮雖已頭發花白,但眼明耳亮,手中的一把有60年歷史的剪刀尖部因為常年剪紙已經短了兩厘米,手柄也被磨得锃亮,這把剪刀成就了她“中國民間剪紙藝術大師”、“全省非物質文化遺產優秀傳承人”等多個頭銜的同時,也為她贏得了“中國十佳民間藝人”、“中歐文化藝術特使”、“世界和平文化使者”等多項榮譽。

親眼見證新中國的飛速發展

“如今吃得好,穿得好,生活好,啥心也不操,每天干自己喜歡的事,這是神仙過的日子!”金香蓮9月7日在慶陽市西峰區肖金鎮接受記者采訪時如是說。

據金香蓮介紹,上世紀50年代,大家都不富裕,住的都是窯洞、地坑院。她是1953年在當地后官寨小學上的學,學習成績優異跳了兩級,1956年畢業后升入慶陽一中上初中,可惜初二只上了一學期,1958年就與同村一名男子結婚了。結婚時,丈夫一家八口人,家里的存糧只有一缸谷糠和一缸麩子,是村里最困難的人家。那個物資極度匱乏的年代,大家都沒有啥值錢的物件,經常吃不飽肚子,每年夏季收麥子前,她家里的糧食就沒有了,只能是東家借一點,西家借一點湊合著過日子,眼巴巴地盼著新糧入倉。

到了上世紀60年代,農民的收成稍微好了一些,日子雖比上世紀50年代稍好過一點,但不少人還是吃不飽肚子。她的情況比別人稍微好一點,能穿上在娘家自己紡線織布染色的布料做成的衣服。

上世紀70年代,她從窯洞里搬了出來,遠離了地坑院,住進了用土坯蓋的平房。隨著年齡的增長,她也變得挑剔了,那時候嫌自己做的衣服不好看,再加上手頭有點零花錢,開始在商店買衣服穿了。

上世紀80年代,村里的人都搬出了窯洞,包括她在內的條件稍好一點的村民住進了新蓋的磚房,條件稍差一些的也住上了土坯平房,多數農村人不挨餓了,開始買新衣服穿。她家里添置了一臺小彩色電視機,還有立柜、自行車。

上世紀90年代,她家里的小彩電換成了大彩電,還購置了冰箱、洗衣機、摩托車、電腦;農村人解決溫飽了,眼光也高了,很少自己做衣服穿了,大多數買新潮衣服,婦女也不做針線活了。

2000年以后,老百姓吃的、穿的、用的得到了極大的改善,地里的收成、家里的收入增多了,大彩電被液晶電視替換了,自行車也換成了小汽車。她的兩個兒子、一個女兒都結婚成家,一家一輛小汽車。

今年79歲的金香蓮親眼見證了新中國成立70年來經濟發展的每一個階段。

剪紙不為掙錢 只為感恩

金香蓮說:“我1958年結婚后,就到我家附近的后官寨小學當民辦老師,兩個月后就轉正了。當時有一個保送蘭州體育學院深造的機會,但那時候剛結婚,實在離不開,就沒去成,后來當地教育部門的領導還罵我是個‘瓜女子’。1956年小學畢業那年,我學習成績好被保送到慶陽師范學校,三年畢業后就可以工作了,但我為了上高中將來考大學也沒去,原因還是走不開。丈夫弟兄6個,我結婚時,除了老大成家單過外,家里窮,找不上媳婦,和我們一起生活的老三到老六都是光棍。我進門后大家齊心協力才幫忙給4個光棍娶上了媳婦。”

金香蓮的剪紙作品構思、組圖和內涵都獨具一格,融藝術、教育、娛樂于一體,多幅作品榮膺“國際金獎”、世界“和平鴿金獎”等13項國際大獎,并作為文化特使赴美、法、澳等國家和地區參展,其作品、論文和傳略入編《中國民間文藝家大辭典》、《中國剪紙藝術研究》、《世界名人錄》等20多部典籍。雖已年近八旬,但金香蓮始終把剪紙的搶救、保護、傳承、弘揚地方傳統文化為己任,自費走訪民間老藝人,帶徒傳藝,外出參展交流,義務授課。

“受外婆和母親的影響,我很小就學會了剪紙,1958年,我花錢在鐵匠鋪里專門打了一把剪紙的剪子,目的就是為了把剪紙這門技藝傳承下去。我剪紙不是為了掙錢,而是回報國家,因為,我這兩次大病花的錢多的是公家掏的,正因為這樣,我得感恩。即使治病期間,只要我能動彈,我都會趕回學校,不能落下孩子們的一節課!”金香蓮說。

文/圖 蘭州晨報/掌上蘭州首席記者 武永明

- 標簽:

- 編輯:王麗

- 相關文章