處女情節是男人自私作怪

4月8日、4月9日,“婚前守貞”培訓課程在浙江大學食堂門前接受報名。該培訓內容不是說教,而是通過各類視頻資料、小組討論、隱喻游戲來進行,倡導學生在接受培訓后做一個決定:保持性禁欲直到結婚。“拒絕婚前性行為”是這次培訓的核心,同時強調年輕人應有“責任感”。

看到這一報道,筆者的第一反應便是婚前性行為是在何種環境下產生的?從小環境下來看:現在發生婚前性行為的主體是年輕情侶,其中不乏大學生。發生婚前性行為,要么是女孩放棄守貞,要么就是女孩禁受不住男性的誘惑或是怕因為沒有“性”的愛就會失色不少。可以說這類婚前性行為是發生在兩廂情愿下的,而且他們對性可以說也是有一定的認識,但他們還是選擇了婚前性行為。“性自由”的思想近些年在我國大行其道可謂是婚前性行為比率越來越高的大環境。

針對男同志的“處女”情節,筆者認為他們是自己抽自己的嘴巴子。在得知自己的妻子不是處女的情況下便對妻子惡目相向,以此作為在家砸鍋砸盆,挑起“戰爭”,在外尋歡作樂的“正當”理由。他們以前談戀愛時是否引誘過其女友發生過性行為,他們又制造了多少非處女,只有他們自己才知道的。這不是抽自己的嘴巴又是什么?

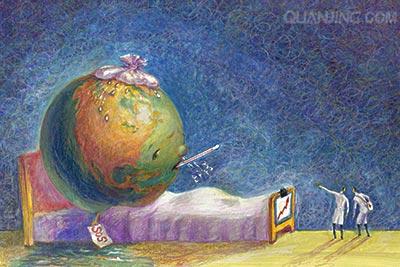

針對有些人提出的婚前性行為要為離婚率上升,單親家庭增多,性愛滋病蔓延負責任,甚至負重責這一說法,筆者認為這有把“婚前性行為”和“性亂”混淆的嫌疑。難道家庭,婚姻,性愛滋病蔓延都只建立在處女膜上嗎?那這個世界的婚姻家庭觀實在是太可怕了。

人們對待“性”的輕松態度和剛建國時嚴禁談論性話題時代形成了鮮明的對比。但它還是在發展的,似乎是躲在門后的,就像浙大的學生不敢在臺前報名而選擇發短信報名這一情形一樣。

我國的性教育是遠遠落后于實踐的,導致了人們不愿意接受后果。如有媒體報道,在學校假期期間,到上海各大醫院做流產手術的人中80%是高中生。我們應該倡導性教育要從娃娃抓起,讓孩子們不在好奇的“以身試法”去揭開性的神秘面紗,那樣就晚了。

“婚前守貞”培訓課程聽的進去的人聽進去了,聽不進的人還是沒聽進去。但我國的性教育普及是不能那么隨便的,而且是迫在眉睫的。

查詢更多 " target="_blank" style="color:#FF0000"> 信息